僕の人生は、逃げることの連続であった。

F欄大学を3日で退学、アパートを家賃滞納で夜逃げ、窓なしの劣悪ゲストハウスを転々とする暮らし。

引っ越し回数は20回以上、バックレした会社は100社以上である。

書いた履歴書は軽く200枚を超え、証明写真の撮影回数は50回以上にのぼる。

公的な職業訓練校すらも、休憩中にトンズラしてしまい、翌日、お怒りのメールを受信することとなった。

その他、家賃滞納の督促状、ネット料金未納のお知らせなどが続々とやってくるゆえ、さながら指名手配犯のごとく逃げ続けた。

北海道にある海産物系テレアポのブラック企業――「幻の魚! 1万匹に一匹の鮭!」と営業電話を掛けまくり、爺さん婆さんにしょぼい魚類を押し売りする会社を飛んだときは、ちょっとばかし厄介なことになった。

『職務放棄による損害賠償』などと大げさに書かれた脅迫文が、実家のポストに投函されていたのだ。

ここは労働基準法違反だらけ、毎月、海の幸セット5件を売り込み完了するまでは時給0円、のみならず休憩も許さずという鬼も泣くような就業規則が掲げられていた。

どう見てもチンピラの会社ゆえ、万が一のために、知り合いの行政書士・弁護士に頼み込んで、退職代行をお願いして事なきを得た。

そんなこんなで、僕は嫌なことから逃れるため、全力疾走してきた。

親族からは虫けら扱いされ、古い友人関係はすべて自然消滅してゆき、とうとう引きこもりニートになった。

スマホの連絡先、LINE友だちは親兄弟を省けば0人である。

社会参加を拒否していると、人との繋がりはぷっつりと途絶えてゆく。

あれもダメこれもダメ、人生が傷だらけだった。

その理由はいくつもあるのだが、最大の元凶はなんといっても『対人恐怖症』という奴だ。

10~20代前半はとりわけ酷く、スーパーのレジに並んでいるだけで、「みんなに監視されている」「小馬鹿にされている」といった甚だしい被害妄想を持った。

そして、全身の皮膚が溶けゆく錯覚をしてしまうほど体が熱くなり、ぎとついた汗がぶわっと流れだし、顔は燃えるように真っ赤になった。

僕はどうにも我慢ならず、手持ちの商品をほっぽって、ぜいぜいと荒い呼吸をしながら猛ダッシュで退店した。

すると今度は、すぅーっと真冬の冷気に刺されるように、強烈な寒気に襲われる。

つまり、重度の赤面症であった。

仕事はおろか外を歩くのもやっとで、自律神経が乱れきっていた。

どうでも良い話だが、社会で傷付いて孤立化すると、なぜだかノラネコやカラスにすこぶる懐かれる。

人間は社会性をなくすことでいくらか動物性に回帰し、その空気感が彼らのような野生生物を引き寄せるのかもしれない。

そんな僕は、東京で1人暮らしを開始するものの、初っぱなから立て続けに10社ほど飛んでしまい、たちまち生活が貧しくなった。

あの頃、2008年くらいはまだ、おたく差別よろしく、働かぬ者を犯罪者と同等にみなす人も数多くいた時代だ。

それもあって僕は、社会不適合者である自分を認めたくなかった。

だから自分を奮い立たせ、たまさか都内の出会い系サイト運営会社を紹介してもらえたから、そこでサクラとしてメール返信のバイトをするようになった。

深夜勤務、21時~9時までの12時間勤務を週6でこなした。

だが、昼夜逆転とグレーな仕事内容のダブルパンチによって、僕の精神は悲鳴を上げはじめる。

当時、○○莊というおんぼろ木造住宅に住んでいたのだが、常にウェットティッシュで部屋の至る所を拭き続けたり、なぜか蛇口を全開にして水を一日中ドバドバァーっと出さなければ心が落ち着かなくなった。

いわゆる潔癖症であり、タオルも100枚ほど購入して、清潔さを追い求めた。

その一方で、畳をシャープペンでえぐるようにしてささくれ立たせたり、ふすまの壁紙を無意識に破くなど、破壊行為も行った。

のみならず睡眠障害にもなり、夜中に目玉だけが動く金縛り、それと重ねて起きるガシャーンガシャーンっという耳鳴り、敷き布団の底へと吸い込まれるように感じる恐怖症状などが激しさを増して、寝ても覚めても疲労感たっぷりであった。

そして、過大なストレスが掛かると、目玉の血管が破れて、白目が真っ赤に染まった。

かくのごとく強迫観念にかき回されて、僕は次第に壊れていった。

そして、僕の対人恐怖症の発火点は、中学生時代に受けたイジメである。

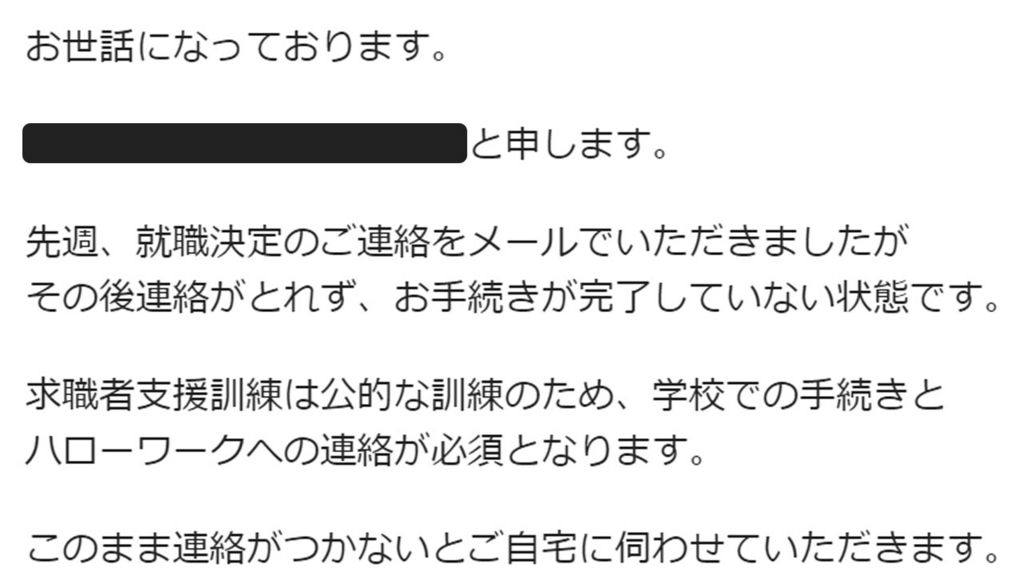

高校へ入学する日に撮影した1枚。

一目見て分かるとおり、表情が極めて乏しい。

中学校の3年間で、口を開いた記憶は片手で数えるほどしかない。

頭にたんこぶ、肩にあおたん、太ももから出血、それほどに殴られ蹴られのイジメを受けていたが、やられるがままに過ごした。

あの頃の僕にとって、『感情も表情も殺す』ということは、大変重要な生存戦略となっていた。

思春期真っ只中、弱い自分を認めたら、生きていられなくなるからだ。

そうして、操り人形でしかない自分と、それを他人事で眺める自分という風に、人格を一刀両断、真っ二つにしてしまった。

つまり、僕の表面は死んだようであったが、裏面をのぞき込んでみると、ぎとついた自意識が踊り狂っていた。

そんなこんなで、僕はイジメというトラウマ体験によって、『ネガティブなことを考え過ぎる』という取り除けない癖を身につけてしまったのである。

その結果、地下鉄やバスに乗るだけで発狂しそうになり、それを想像するだけで肉体が石像のように固まり、大学に通えなくなった。

そして、実家パラサイトの退廃的な日常を生きはじめる訳だが、「1%も社会の役に立たないで、朝から晩まで時間を無駄にしやがって! お前のふて腐れが目に入るだけで虫酸が走るんだよ!」と親に激怒され、また別の苦しさが生じた。

だから僕は意を決して、逃避行のため上京したのである。

そうこうして、数え上げるだけでくたびれるほど、様々な仕事をやっては1日~数週間でバックレた。

コンビニ(日勤・夜勤)、釣具屋、警備員、雪投げ、ホスト、キャッチ、飲食店へのマーケティング営業、テレアポ、テレオペ、野菜パック詰め、ティッシュ配り、品出し、生鮮売り場、ライター、データ入力、てんぷら屋、占いサイトでの顧客対応、出会い系サイトのサクラ、引っ越し、ホールスタッフなど。

採用されて数日で飛んでしまうものだから、まだ銀行口座の情報を伝えていないがために、給料は貰えぬまま……なんてことばかりだった。

言ってしまえば、タダ働きを何百時間もせっせとこなしたのである。

そして、精神が持たなくてバックレることが大前提であったから、僕は乱暴な前準備をするようになった。

ひとまず面接の予約を片っ端から入れ、採用されるたび、なるべく次の週の月曜から順に、初出社の予定をいくつもいくつも、ぎちぎちに入れてしまうのだ。

つまりは、ちょっとでも嫌なことがあれば、別な会社へ一日単位で乗り換えるという方式を導入したのである。

誇張抜きに、一週間で6社バックレたこともあった。

ビル一棟の中にあるコールセンターをすべて制覇したり、会社名が変わったことに気付かず、見知った面接官と気まずい時間を過ごしたりなんていう、なんの意味もない経験が積み上がっていった。

こんなことが習慣化してしまったことにより、出社して3分で、「社内の空気が合わないな」と決めつけ、そのまま逃げ帰るなんてことをよくした。

スーパーの生鮮品コーナーにおけるバックヤード仕事をしたときは、上司に頭を軽く小突かれただけで「もう無理だ!」とかんしゃくを起こし、トイレの小窓からむりくりに脱走したこともあった。

こんな具合に、働くことで食い扶持を稼ぐどころか、むしろ損をし続けた。

どうしようもなく現実が嫌になったら、なんの目的もなく遠出をして、こんな写真を撮った。

まるで天国へ向かうように、綺麗な景色を求めて歩き続けた。

自己嫌悪だらけの毎日だった。

死ぬのは大変だ、誰か殺してくれ。

そんなダークな祈りは、いつまでも重々しく続いた。

さらに、僕の絶望はこれだけにとどまらなかった。

自分と似たようなぼんくらのクズたちと、悲しくも出会ってしまったのだ。

テレアポ会社や出会い系サイトでバイトをすると、逃げの姿勢で生き抜いてきた者たちが腐るほど存在する。

そうなると、「一緒に飛ばね?」とコソコソ話し合い、トイレ休憩中にそのまま会社を抜け出して、ダーツをしに行くなんてことがざらにあった。

バックレというキーワードでつながる仲間、悪友がひとりまたひとりと増えてゆく。

それでなにが起きるかというと、集団的な『自己正当化』がはじまるのだ。

もはや、自家製のカルト教団みたいなもので、自分たちのありとあらゆる負の行動を称え合う、気持ちの悪いキズナが完成してしまう。

ある意味、ちょっとずれた青春にも見えるが、底辺に落ちぶれた人間の心は複雑怪奇であり、そんな甘ったるいムードなどまるで存在しない。

所詮は、傷の舐め合いをしているだけなのである。

バックレを背負いし者たちによる、非道徳的な共依存といったところだ。

したがって、それは友達でもなんでもない。

お互いが自分の自尊心を守り抜くため、相手を道具として扱うだけの冷たい関係に過ぎないのである。

この世には、『最悪の時代に一緒にいた奴が本当の親友』なんていう主張がある訳だが、そこで言われる最悪なんて概念はきっと、受験が大変だったとか、失恋中だったとか、その程度のドラマチックなゆるい方向性のものだろうと推測できる。

本当の地獄、本当の底辺、本当の最悪、そして本当のクズは、そんな生半可なものではないのだ。

僕たちの毎日は、いつだって昨日の劣化版であった――

ピピピピピ

最新記事 by ピピピピピ (全て見る)

- 借金と精神薬により廃人となった僕。すべてを放棄したこの1年について語る - 2019年12月12日

- ADHDと確定診断され、自己破産を決めた話 - 2019年6月6日

- 一生涯、無職として躁と鬱を生きることにした話 - 2019年2月7日